가오웨이(高偉) 선임연구원

중국 자연자원부 제1해양연구소

gaoweigeo@fio.org.cn

연안역은 수권, 암석권, 생물권, 대기권이 상호작용하는 교차지대이자 육지, 해양, 대기 간 물질ž에너지 교환이 가장 활발한 공간지대로 지구시스템의 물질 순환에서 중요한 역할을 하고 있으며, 줄곧 전지구 기후변화 연구분야의 주요 이슈 중 하나로 여겨져 왔다. 또한, 연안역은 각국의 자원, 풍광, 산업, 도시 간 복합 정도가 가장 높고, 경제사회 발전의 활력과 잠재력이 가장 큰 지역이다.

그러나 현재 전지구 기후변화와 인간활동의 이중 압박으로 연안역의 시스템 구조 또는 요소에 중대한 변화가 발생하여 필연적으로 연안역의 '물질' 및 '에너지' 교환 과정이 더욱 강화되고, 나아가 연안역의 침식 위험을 가중시켜 연안역의 지속가능한 사회 경제 발전에 큰 위협이 될 것으로 예상된다.

중국은 해안선이 길고, 연안역 자원이 풍부하며, 개발 이용 역사도 오래되었다. 대륙 해안선의 길이는 약 1.8×104km에 달한다. 1950년대에는 해안선이 전체적으로 바다 쪽으로 퇴적되거나, 안정적인 상태였으나, 1950년대 후반부터 1960년대 초반까지 변화가 발생하였다. 첫째는 사질 해안선의 침식 현상이고, 그 다음은 황하, 장강 등 중대형 하천의 삼각주에 “빠른 퇴적-느린 퇴적-국소 침식-전체 침식”이라는 전환 과정이 나타난 것이다. 그 이후로 해안 침식으로 인한 해안선 후퇴 및 환경 퇴화는 일종의 보편적인 지질 재해 현상이 되었다(그림 1).

그림1 옌타이(煙臺)시 해안 침식 절벽

연안역은 하나의 전체로서 '물질-에너지-공간' 즉, '퇴적물 공급원, 유체역학적 조건, 상호작용영역'이라는 세 가지 요소 간의 상호 견제와 균형 메커니즘이 존재하며, 연안역의 '물질-에너지' 균형이 깨져 새로운 균형점을 설정하는 과정은 작용 영역이 공간적으로 전진하거나 후퇴하는 것으로 나타난다(그림 2). 연안역의 안정성은 주로 퇴적물 공급과 해양 에너지 사이의 균형 관계에 의해 제어된다. 전지구 기후변화는 절대적인 해수면의 상승과 극한 기후 현상의 증가를 초래하며, 이에 따른 유체역학 강화는 해안 침식을 악화시킨다. 다른 한편으로, 인간활동은 물질의 운반 방식과 공급량을 변화시켜 해수면 상승의 침식 효과를 더욱 가중시킨다. 따라서, 연안역의 퇴적물 축적과 유체역학적 변화의 동기화 관계는 물질 공급과 해양 에너지 간 균형관계를 분석하는 핵심 열쇠이자 해안선의 변화추세를 탐구하는 이론적 기초이기도 하다.

그림 2 연안역의 물질 공급과 유체역학 균형 메커니즘 예시

단기적으로 인간활동의 해안선 변화에 미치는 영향은 빠르고 강력하게 나타났다. 기나긴 지구의 역사과정에서 연안역의 발전은 해양, 육지, 대기와 같은 자연환경으로부터 포괄적인 영향을 받았을 뿐만 아니라, 인간활동의 직접적인 영향을 받기도 했다. 특히, 산업혁명 시대에 진입한 이후, 연안역에 대한 인간의 개입은 강도, 범위, 속도 면에서 자연 변화에 근접했거나 초과하였고, 지표면 시스템에서 태양열과 지구 시스템 내부의 에너지에 버금가는 '제3의 원동력'이 되었다.

바다 매립, 항만과 부두 건설, 해안선 견고화 등 인간활동은 퇴적물의 운반 방식과 바다에 유입되는 토사의 양을 단기간에 직간접적으로 변화시켜 연안역의 퇴적물 공급과 유체역학 간의 균형을 깨뜨렸다. 유체역학으로는 견고한 인공 해안선을 돌파할 수 없으며, 사질 해안선, 미사질·니질 해안과 같은 느슨한 퇴적물을 침식함으로써, 이러한 해안선의 후퇴 및 해변 침식을 초래한다.

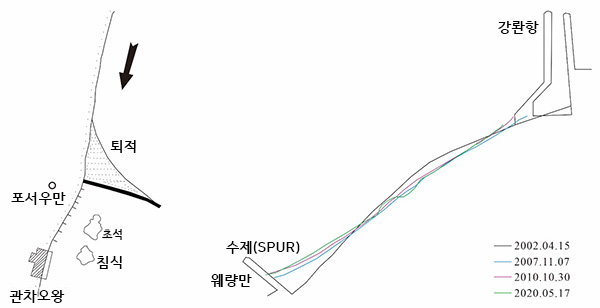

해수면 상승에 비해 인간활동이 해안 침식에 미치는 영향은 공간적 국소성과 시간적 신속성을 가진다. 예를 들어 1970년 르자오(日照)시 포서우(佛手)만에 방파제가 건설된 이후 NNE에서 SSW 방향으로의 토사 운반이 차단되어 방파제 북쪽에 급격히 퇴적되었고, 남쪽 해변이 침식되어 4년 이내에 사라져 하류의 관차오왕(官草旺) 마을이 침식되었다(그림 3A). 룽커우(龍口) 북쪽의 강롼(港欒) 부두 건설 역시 SW 방향으로의 연안 모래 운반을 차단시켜 하류의 해안 침식 및 후퇴가 심각하게 발생하였고, 해안선의 후퇴 거리가 56m에 달하였다(그림 3B).

인간활동에 따른 환경변화가 안정화되면서 해안 침식도 일정 기간 내에 균형 상태에 도달할 수 있었지만, 산둥(山東)반도의 경우 연안 경제의 급성장과 더불어 해안선 이용도가 해마다 높아지며, 각 지역의 인공 해안선 비율은 2007년 38.63%에서 2020년 64.04%로 급격히 증가했고, 육지 면적은 672.40 km2 순증가 하였다.

황하 토사에 의한 육지 형성 면적을 제외한 대부분은 인공적인 바다매립으로 형성된 것이며, 해안선의 자연 침식 후퇴 면적은 22.27km2에 불과했다. 해안선의 전진 면적과 후퇴 면적 간 거대한 차이는 해안선의 '물질 공급-유체동력'을 심각한 불균형 상태에 놓이게 하였으며, 방치된 해안선은 지속적인 침식이 발생하고 있다.

그림3 인간활동의 해안선 진화에 대한 영향

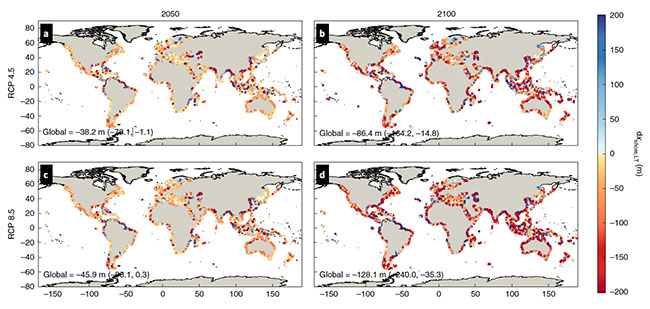

장기적으로 전지구 기후변화에 의한 해수면 상승은 해안선 변화 추세의 최종 결정요인이다. 지구의 해수면 상승은 주로 기후 온난화로 인한 해수 열팽창, 육지 빙하 및 극지 빙하의 용융 등으로 인해 발생한다. 현재 전 세계의 거의 모든 빙하가 감소하고 있다. 1992∼1999년부터 2010∼2019년 까지 빙하의 용해 속도가 4배 증가하였고, 1900년 이후 해수면 상승 속도는 3,000년 간 어느 세기보다도 높으며, 100년에서 1000년 사이의 시간 척도에서 불가역성을 보이고 있다. 지구 해수면 상승이 가속화되고 있는 가운데 연안역은 지속적인 후퇴 위험에 노출되어 있다(그림 4).

지구 온난화에 따른 중요한 영향으로 해수면 상승 외에 열대 저기압, 폭풍 해일과 같은 극단적인 기후조건의 강도와 빈도 증가를 꼽을 수 있다. 중국 본토의 경우, 지구 온난화로 인해 열대저기압 생성에서 소멸까지의 전반적인 활동 과정이 동아시아 대륙으로 접근하고 있으며, 이는 열대저기압 상륙의 빈도와 강도가 향후 강화될 가능성이 매우 높고 해안 침식의 위험과 강도도 더욱 심각해질 것임을 시사한다.

그림 4 다양한 RCP에서의 사질 해안 침식추세

지난 수십 년 간, 전 세계의 평균 해수면 상승은 가속화되는 추세를 보이고 있고, 중국 연해의 해수면 평균 상승률은 3.94mm/yr에 달한다. 2050년까지 중국 연해의 해수면은 68~170mm 상승할 것으로 예상되며(중국 해수면 공보, 2021), 시나리오 분석결과 2100년과 2150년에 전 세계 해수면 상승폭은 심지어 2m와 5m에 도달할 수 있을 것으로 예측되고, 사질 해안의 후퇴거리(극값 산출)는 각각 3.4m(그림 5A), 40m(그림 5B), 100m(그림 5C)에 도달할 수 있을 것으로 예측된다.

더불어, 미사질ž니질 해안선의 후퇴거리는 더 클 것으로 예상된다. 따라서, 10년 척도에 따른 해수면 상승이 해안선 후퇴에 미치는 영향은 인간활동에 의한 것에 비해 비교적 적은 것으로 나타나지만, 100년 이상 척도에서 해수면 상승이 해안선에 미치는 영향은 재앙적 수준으로 예상되며, 산둥반도 북부의 평야가 침수되고, 동부 및 남부 사질 해안이 차례로 침식될 경우, 결국 황해와 발해가 연결되어 산동반도는 도서가 될 것이다(그림 5D). 그때가 되면, 지속적으로 상승하는 해수면은 기존의 해안선 분포상황을 바꿔, 새로운 시대의 해수면에 적응하는 새로운 연안역 구조를 형성할 것이다.

그림5 해수면 상승에 의한 산둥반도 해안선 후퇴 이후 해수 침수범위

A: 2050년 B: 2100년 C: 2150년 D: 지구 빙상 융해 후

중국은 재해 예방 및 저감, 해양환경의 과학적 보호를 위해 2021년 3월 '제14차 5개년 계획'에서 '해안 건축 후퇴선 제도 모색' 방침을 명확히 제기하였다. 같은 해 7월, 중국 자연자원부가 발표한 '성(省)급 연안역 종합 보호이용계획 작성지침(시범시행)'에서는 해안 건축 후퇴선 제도화 및 후퇴거리에 대한 명확한 요구를 제시하였으며, 시행과정에서 해안 침식 이론 및 기술적 지원이 시급한 상황이다.

그러나 현재 해안 침식 조기경보와 실제 측정결과 간에는 일정한 차이가 있는 경우가 많은데 주된 이유는 퇴적물 공급과 유체역학적 균형 메커니즘의 핵심 파라미터가 부족하기 때문이다. 예를 들어 사구/해식애-해변 시스템에 해안 물질 공급속도, 유지주기 등을 조기경보 방법에 통합해야 한다.

따라서, 연안역의 잠재적 영향에 대한 연구는 세기적 차원에서의 지구 해수면 상승과 인간활동의 영향에 따른 환경 변화추세에 중점을 두어야 하며, 대표적인 지역 선정을 통한 해안 침식 이론 및 조기경보 기술 연구와 더불어 과학적이고 합리적인 연안역 관리 전략 수립을 조속히 수행해야 한다.

참고문헌:

1. Vousdoukas M I, Ranasinghe R, Mentaschi L, et al. Sandy coastlines under threat of erosion[J]. Nature Climate Change, 2020, 10(3):260-263.

2. Cai F, Su X, Liu J, et al. Coastal erosion in China under the condition of global climate change and measures for its prevention[J]. Progress in Natural Science, 2009, 19(4):415-426.

3. 徐谅慧, 李加林, 李伟芳,等. 人类活动对海岸带资源环境的影响研究综述[J]. 南京师大学报:自然科学版, 2014, 37(3):124-131.