장인성

한국해양과학기술원 해양로봇실증센터

isjang@kiost.ac.kr

항만을 비롯한 해양구조물 건설에 있어 다양한 수중작업이 이루어진다. 과거에는 수심이 얕은 쪽에서 공사가 진행되다보니 잠수사에 의존하다가 해양플랜트나 해상풍력 등 해양구조물의 수요가 점차적으로 증대되고 수심이 깊어지면서 수중건설로봇이 필요성이 크게 대두되었다.

하지만 막상 국내 기술로 개발된 기술이나 장비가 없다보니 해외에서 비싼 비용으로 임대할 수밖에 없는 실정으로, 실제 해저케이블이나 파이프라인을 매설하거나 수중 구조물의 설치 및 해체 작업, 대수심 해저면 지반조사 작업을 해외 장비를 임대하거나 해외 용역을 통해 수행한 바 있다.

수중 건설 및 해체와 같은 수중 작업을 수행할 수 있는 수중건설로봇은 작업 용도에 따라서는 경작업용(Light work class) ROV, 중작업용(Heavy work class) ROV, 트렌칭/매설(Trenching/Burial) ROV로 구분된다. 해양 선진국들에 비해 매우 늦게 출발하였으나, 선박 건조경험을 바탕으로 수중로봇 관련 기초 및 핵심기술이 비교적 신속하게 축적되고 있다.

목표 수심 500m~2,500m 내외의 해양 구조물 건설을 위한 수중건설로봇을 개발하기 위한 수중건설로봇사업단 과제는 2012년도 기획재정부 예비타당성 조사를 통과한 이후 해양수산부와 경상북도, 포항시의 지원으로 1, 2단계에 걸쳐 진행되고 있다.

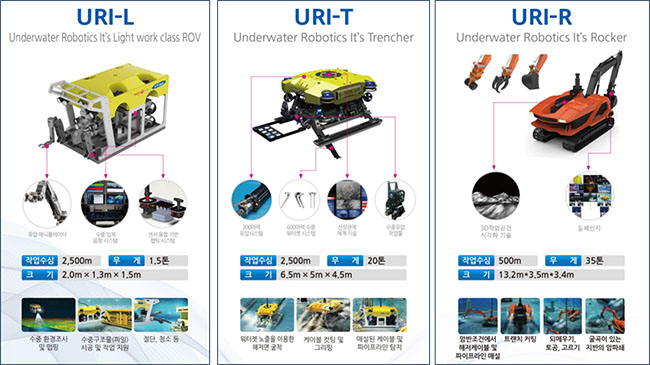

2013년부터 6년간 진행된 1단계 수중건설로봇사업은 3종의 로봇(그림 1)을 개발하는 각 핵심과제와 개발된 로봇에 대하여 성능검증하고 이를 바탕으로 실용화하기 위한 지원을 하는 총괄과제, 그리고 복합형 수조시험설비 및 연구지원시설을 구축하는 인프라 과제로 구성되어 있다.

<그림 1> 3종의 대수심용 수중건설로봇

3종의 수중건설로봇은 서로 다른 작업 환경과 목적에 따라 개발되었는데, 먼저 경작업용 ROV인 URI-L(Underwater Robotics, It’s Light work-class ROV, 그림 2)은 수중건설 작업 주변의 수중 환경 및 해저 지형 조사(맵핑), 수중 구조물의 절단, 청소 등과 같은 비교적 가벼운 수중 작업을 수행하는 로봇으로 수중건설현장에서 가장 빈번하게 발생하는 경작업에 효과적ㆍ경제적으로 투입이 가능하다. 수중건설 작업의 효율을 크게 향상시킬 수 있는 새로운 원격 조작 및 제어 기술을 적용한 Smart ROV로 다수의 정보 전달 방법을 적극적으로 이용하고 수중 환경에 적합하도록 가공하여 운영자에게 제공할 수 있다.

중작업용 ROV인 URI-T(Underwater Robotics, It’s Trencher, 그림 3)는 해양 구조물 수요와 더불어 급증하고 있는 해상, 해저 구조물에 필요한 해저 전력, 통신 공급을 위한 해저 케이블 및 파이프라인 매설 작업과 유지보수를 수행할 수 있다. 워터젯을 이용하여 지중 3m까지 팔 수 있으며 해저 케이블 및 소구경 파이프라인 매설 작업을 수행할 수 있고 함께 개발되는 유압 작업 공구인 케이블 절단기(cutter) 및 집게(gripper)를 이용하여 다양한 건설 작업과 해양 구조물 유지보수 등에 활용이 가능하다.

<그림 2> 제작된 URI-L

<그림 3> 제작된 URI-T

트랙기반 ROV URI-R(Underwater Robotics, It’s Rocker, 그림 4)은 우리가 흔히 보는 포크레인과 같은 형태로 URI-T가 비교적 무른 땅에서 해저 케이블 작업 등을 하는 것과는 달리 견고한 토사에서부터 연암까지 해저 케이블 및 파이프라인을 매설하고 지반을 조성하는 용도로 개발되었다. 케이블 매설용 회전식 굴삭장치(trenching cutter) 이외에도 다목적 로봇팔에 바구니(bucket), 암반 파쇄기 등과 같은 다양한 작업 툴을 교체 장착할 수 있다.

개발된 수중건설로봇 3종은 2017년 2월에 완공된 수조시험설비에서 초기 테스트를 시작하여, 천해부터 수심 100m, 500m까지 점진적으로 성능검증을 위한 실험을 성공적으로 수행하였다

<그림 4> 제작된 URI-R

이후 수행되는 2단계 수중건설로봇사업은 개발된 장비가 오롯이 제품 상용화로 이어지기 위한 교두보로 추진 중이다. 수중건설현장의 특성상 성능검증이 마쳤다 하더라도 실제 공사에 투입되기 위해서는 트랙 레코드(실적)가 필수적이다. 이를 위해서 발주기관과의 협의를 통해 실제 현장 테스트베드를 확보하고, 수중건설로봇을 투입하여 트랙 레코드를 쌓고 신뢰성을 높여 시장 경쟁력을 얻는 것이 목표이다.

이미 2019년 12월 통영 욕지도 상수관로 공사를 시작으로 태평양 심해저 해양생물 채취(URI-L. 그림 5, 베트남 가스관로 공사(URI-T, 그림 6), 거제도 상수관로 공사(URI-R, 그림 7) 등 다양한 현장에 투입하여 실적을 확보하고 있는 중이다.

<그림 5> URI-L의 태평양 탐사 투입 모습

<그림 6> URI-T의 실해역 현장 투입

<그림 7> URI-R의 실해역 현장 투입

수중로봇을 포함한 해양장비의 성능을 확인하기 위해서는 실해역 실험과 검증이 필요하다. 하지만 실해역 실험 시 필요한 선박의 용선료(DP 선박의 경우 하루에 약 0.8억 이상)와 기상해황 영향, 인허가 등의 불확실성한 문제가 내포되어 있어 실제 환경을 모의할 수 있는 별도의 시설에서 사전 테스트를 수행하는 것이 일반적이다.

현재 국내에는 약 30여개의 수조가 각각의 목적에 따라 구축 및 운영되고 있으나, 주로 선박 및 항만 모형실험을 위한 용도로 쓰이고 있으며 10톤 이상의 대형 수중 장비의 실험이 가능한 곳은 전무하다. 경상북도와 포항시의 지원으로 영일만 3일반 산업단지에 구축된 수중로봇복합실증센터(Underwater Robotics Test & Evaluation Center, UTEC)는 수중로봇 실험을 위해 실제 해상과 가장 유사한 환경을 구현하도록 3차원수조와 대형 회류수조를 갖춘 전문 연구시설이다(그림 8). 바다 현장의 불확실성 요소들을 배제하고 사전 검증이 가능하여 효율적인 테스트 및 결과 도출에 도움을 줄 수 있다. 수중로봇복합실증센터 내 수조 시설인 3차원수조는 길이 35m, 너비 20m, 깊이 9m이며, 수심 5m 지점에는 관측창이 설치되어 있으며, 5개의 수중카메라를 통하여 다각도에서 실험 대상체의 수중 내 상태를 육안으로 확인이 가능하다.

<그림 8> 수중로봇복합실증센터 조감도

<그림 9> 수중로봇복합실증센터 내 수조시설

또한 수면 아래에서의 이동경로 및 속도를 확인하기 위한 수중 내 초음파 위치 측정 시스템과 수면 위를 움직이는 (부유)이동체의 위치를 파악하고 실시간 추적하는 비전 기반 실내 위치 추적 시스템이 구축되어 있다. 상기 두 시스템은 서로 간에 연동 사용이 가능하도록 구성되어 본 시설에서는 수중로봇뿐만 아니라 수중 글라이더, 무인 선박(Unmanned Surface Vehicle, USV) 등 다양한 해양 로봇과 관련된 실험 확장이 가능하다. 또한 중작업용 수중건설로봇과 같은 대형 장비들을 위한 30ton 크레인이 구축되어 있어 안정적인 진회수가 가능하다.

한편 수중로봇복합실증센터에서 보유하고 있는 회류수조는 길이 20m, 너비 5m, 깊이 5m로서 국내 최대 규모를 자랑한다. 수조수를 수평순환방식으로 순환시켜 실제 환경과 유사한 유체 흐름을 발생시키는 방식으로 최대 유속 3.4노트(≈ 1.7 m/s)까지 가능하며, 수중로봇 추진 및 자항 실험, 부유체 안정성등과 같은 복합적 실험이 이루어지고 있다.

또한 상기 언급된 수중로봇 이외에 조력, 조류발전과 같은 해양 신재생 에너지 연구에 활용이 가능하고, 특히 유체의 흐름, 압력구배 및 와류 등을 정량적으로 계측할 수 있는 입자 영상 유속계(Particle Image Velocimetry, PIV) 시스템을 보유하고 있다(그림 12). PIV 시스템은 2차원 및 3차원 방식(stereoscopic PIV) 대응이 가능하며, 회류수조 전체에 걸쳐 영상 촬영 범위를 확장할 수 있도록 (1)수중으로 잠항이 가능하고, (2)독립식 제어가 가능한 트래버스 시스템을 탑재하고 있어 향후 다양한 활용이 기대된다.

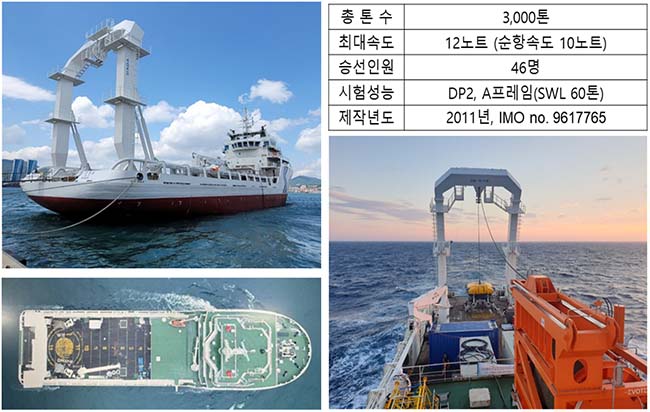

한편, 수중건설로봇과 같은 해양장비 실해역 성능 검증을 위한 3,000ton급 시험평가 선박인 장영실호(DP2, 60톤 A-Frame 등 탑재, 그림 10)가 구축되어 보다 효율적이면서 효과적인 성능평가 및 현장 적용이 가능하게 됨으로써 한층 더 경쟁력을 확보하게 되었다.

<그림 10> 해양장비 시험평가 전용선박, 장영실호

전 세계적으로 석유 및 가스 시장의 침체로 인해 해양플랜트 시장이 주춤하고 있는 것이 사실이지만, 여전히 미래 해양구조물 시장의 전망은 밝고, 앞으로 수중건설로봇의 국산화는 필수적이라 할 수 있다. 이러한 환경 속에서 수중건설로봇을 독자적으로 개발하고 기술이전을 통한 비즈니스 실현을 진행하고 있다는 측면에서 성공적이라 평할 수 있다. 하지만, 개발 장비에 대한 내구성 및 신뢰성 데이터 확보와 운용 및 유지보수 전문 인력의 부족 해결, 현장 적용 트랙 레코드 확보 등은 수중건설로봇의 본격적인 실용화 및 높은 시장 장벽을 극복하는데 필수적이라 할 수 있다.

또한, 해양 무인시스템의 객관적인 시험·평가를 위해 각 시험·평가 항목에 대한 체계를 개발하고, 실내와 내해, 외해로 구분되는 공인화된 시험장 조성 및 각 구역별 특성에 맞는 운용기술 개발할 필요가 있다. 이러한 내용들은 2023년 해양수산부 신규 R&D 사업으로 추진하고 있다. 해양로봇에 대한 객관적인 시험·평가 체계가 구축되고 활발히 운용된다면, 해양로봇의 선순환 체계 수립을 통해 해양로봇 관련 신사업 창출과 양질의 일자리 확보 등 국민 체감형 연구개발 결과로 이어질 것이다. 해양로봇의 시험평가 체계 및 실해역 시험장은 구축 시, 민간뿐만 아니라 해군, 그리고 해양경찰청까지 활용 다각화를 통해 국가임무해결 형태의 사업 추진이 가능하여 안전 및 방위 목적으로 개발되는 해양로봇의 성능평가를 비롯하여 교육·훈련에도 활용 가능하게 될 수 있다. 나아가서는 글로벌 표준화를 촉진할뿐만 아니라 국외 대비 기반이 취약한 국내 해양장비에 대한 기술 인증제를 선제적으로 도입할 수 있는 기반을 마련하고 전세계 국제 인증시스템까지 이어질 수 있을 것으로 기대된다. 이를 통해 해양로봇에 대한 국가 경쟁력을 확보할 수 있도록 순차적인 연구개발 및 정부의 예산 지원, 전문가들의 추진 노력이 뒷받침되어야 할 것으로 판단된다.