金成中

韩国极地研究所

seongjkim@kopri.re.kr

1. 韩国极地研究所成立背景

1988年2月,位于南极半岛乔治王岛的世宗基地竣工,标志着韩国的极地研究正式扬帆启航。次年,韩国成为《南极条约》协商国,国际地位逐步提升。为建设南极基地,韩国曾向当地派遣考察团,由于依托世宗基地建立研究队伍、系统推进相关研究的需求日益凸显,1987年,韩国海洋研究所(韩国海洋科学技术院的前身)新设了极地研究室。

除南极研究外,对气候变化加剧的北极开展研究的必要性也不断凸显。韩国于1994年5月参加北极论坛,2001年4月,以观察员身份加入国际北极科学委员会,开始加入北极相关国际组织。2002年4月,位于挪威斯瓦尔巴群岛斯匹次卑尔根岛新奥尔松的北极茶山科考基地投入使用,韩国正式开启北极研究。

然而,仅靠南北极基地对海冰和冰架覆盖的极地海洋进行研究存在较大局限性,因此建造破冰科考船的需求愈发迫切。2004年12月,韩国完成破冰科考船的基本设计,2005年至2006年进行施工设计,经过一年左右的生产设计后进入建造阶段。最终在2009年11月,“ARAON号”破冰科考船建造完成。

图1 破冰科考船“ARAON号”

南北极研究基地建成后,为高效管理运营南北极基地、推动极地研究,2004年4月16日,设立了海洋研究所的附属机构--极地研究所。随着极地研究的重要性日益凸显,极地研究所办公楼建设也被提上重要日程。在破冰科考船、南极基地等国家大型基础设施持续增加的背景下,为对这些大型基础设施进行系统化管理、高效开展科研工作,亟待加强研究基础设施建设。由于极地研究的特点,在前往科考基地、极寒之地进行考察时,必须保障极地研究装备和物资的供给。仁川同时拥有港口和国际机场,因此极地研究所办公楼选址在仁川松岛经济自由区。并且,建立松岛经济自由区的最终目的是打造产学研协同研究平台,极地研究所在这方面也可以发挥重要作用。2013年4月29日,位于松岛的独立办公楼正式投入使用,为极地研究所实现跨越式发展奠定了坚实基础。

图2 极地研究所仁川办公楼全景

南极世宗科考基地位于南极半岛末端的乔治王岛,在南极高纬度出现的南极平流层臭氧层破坏、陆地冰川融化、海平面上升等国际上备受关注的研究方面存在诸多限制。基于此,建设位于南极高纬度地区的南极基地势在必行。幸运的是,可用于南极高纬度探测及物资供应的“ARAON号”成功下水,为大陆基地建设全面展开创造了有利条件。韩国利用“ARAON号”进行第二基地选址探测工作,在南极东南端的特拉诺瓦湾打造南极第二基地--张保皋科考基地,并于2014年2月竣工。

图3 南极张保皋科考基地

2. 研究领域及成果

在上述极地研究所办公楼、南北极科考基地和破冰科考船的基础上,极地研究工作全面铺开。极地被太阳辐射反射率很高的冰雪覆盖,对温室气体增加极为敏感。正因如此,这里也是感知气候变化的最佳区域。环绕南极大陆的南极海因南极低温而反复结冰融冰。据悉,南极内陆冰川的平均厚度为2100米左右,若南极冰川全部融化,全球海平面将上升约60米。在过去的三十年里,朝鲜半岛沿岸海平面上升率高于全球平均水平,但并未考虑冰川消退,若冰川融化导致海平面上升,朝鲜半岛沿岸海平面上升问题可能更加严峻。特别是最近受全球气候变暖影响,西南极的冰川正在加速融化。在海平面急剧变化的情况下,制定重大灾害应急预案至关重要。因此,韩国正在建立跨学科国际合作冰圈监测网络,研究分析南极冰盖崩塌的主要原因,对不久的将来会出现的海平面上升场景进行预测,探索南极对未来全球气候变化的作用。

南极海表层有南极表层水,中层有环南极深层水(Circumpolar Deep Water)。环南极深层水是从北大西洋沉降、沿大西洋沿岸南下的水,在南极强西风喷流的作用下,由深层上升到中层,在南极部分沿岸(阿蒙森海和别林斯高晋海)上升到大陆架,对融化冰架底部起着重要作用。南极冰川以西南极为中心发生大量融冰,这是因为环南极深层水融化了冰川底部,从长远来看,这将助推全球海平面上升。

图4 影响西南极冰川融冰的洋流循环图

极地研究所正在推进西南极冰层周边沉积物研究,以期探明与未来温暖期环境相似的过去温暖期的环境变化及其原因,并参与冰架钻探国际合作项目,对过去温暖期西南极冰层稳定度进行研究。极地冰对地球环境产生巨大影响,极地研究所通过分析极低温状态的结构和物质,研究冰与水的不同点和作用,以期在此基础上阐明极地冰与气候变化之间的关系。除了冰的化学性质研究之外,还在推进低温净化技术与环境/能源新材料开发工作。

在数千米厚的南极冰川下,存在着未结冰的湖泊(冰下湖),冰下湖蕴藏着生物进化和过去气候变化的重要线索。极地研究所为获得南极内陆深达2000米的冰下湖和沉积物的干净有效的样本,正在进行相关探测技术开发,并参与清洁热水钻探国际合作项目。极地冰川记录着地球随时间推移的变化,因此通过冰川钻探和分析,复原过去的气候,可以更加科学地理解地球气候与环境变迁,以及其与现在的地球系统的不同之处。

极地研究所利用“ARAON号”破冰船开展海洋探测,在南极圈中央海岭研究方面实现了零的突破。同时还发现了南极圈最早的热液喷口和热液生物新物种,并阐明了中央海岭的海底地形与冰川周期及海平面变化之间的关联性。此外,在全球首次发现新型地幔"西兰蒂亚-南极地幔"的存在,并将这一成果刊登在国际顶尖期刊《Science》上。2019年1月,极地研究所利用“ARAON号”在南极-新西兰-澳大利亚东侧领域下首次发现被命名为"西兰蒂亚-南极地幔"的新型地幔,这是一项打破科学界30年来主流学说"地幔对流标准模型"的新成果,受到全世界广泛关注。

北极与南极不同,北极由被大陆环绕的海洋占据,陆地上是冻土和格陵兰冰川。以北冰洋为例,从太平洋经白令海峡进入北极的低盐夏季海水水温逐渐上升,对北极海冰减少造成影响,同时,从大西洋经弗拉姆海峡流入北极的高盐海水增加,导致北冰洋内部的热盐循环发生变化。极地海域正在经历大气温度上升、海冰及格陵兰冰架减少等全球气候变暖带来的海洋环境急剧变化。随着气候变暖,流入北极的河水流量正在增加,导致海洋碳吸收力变化、海洋酸化、生物地球化学物质循环变化,从而对气候环境变化产生影响。极地海洋的变化还会影响海气交换量、海洋产生的气溶胶,以及海洋-大气生物地球化学循环,因此有必要研究极地海洋环境变化,探明其反馈机制。

图5 极地海洋生态系统相互作用模式图

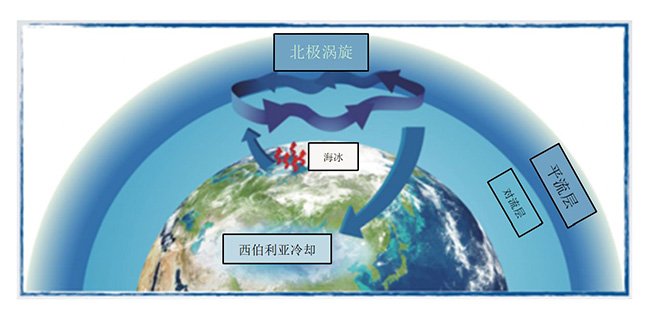

北极的气温上升速度大约是其他地区的4倍以上。北极快速变暖不仅对北极产生影响,而且在包括朝鲜半岛在内的北半球中纬度地区引发寒流等异常气候,造成巨大社会经济损失。也就是说,如果北极变暖导致秋末冬初北极的喀拉-巴伦支海冰结冰延迟,此时大气已经冷却,大量的热量和水蒸气从海洋中释放到大气中,提升大气气压,缩小与中纬度的气压差,将北极寒气留在北极的极地涡旋强度就会减弱。这样一来,北极的寒气南下到包括朝鲜半岛在内的东亚和北美,从而引发寒流。该研究成果在北极与中纬度的远程相关性研究方面具有重要意义,被刊登在主要学术期刊上,并且在气象局的季节预测中得到应用。

图6 北极变暖导致的中纬度寒流模式图

极地气候变化不仅对大气和海洋的物理化学性质产生影响,而且对生态系统也产生深远影响。极地生物尤其容易受到气候变化的影响,因此有必要了解气候变化引发的生物变化。生态系统对气候变化的响应研究正在南极和北极的海洋和冻土区域展开。在北极,茶山基地所在的新奥尔松、阿拉斯加Council、加拿大剑桥湾等地设有长期监测点,在南极,则在世宗基地周边的乔治王岛和张保皋基地周边进行长期监测,并采集相关数据。需要特别指出的是,极地研究所向国际联合研究者网络ANTOS提供南极生态系统变化数据,并正在开发单细胞基因分析等生态系统分析尖端技术。

全球气候变暖加剧和人类干扰给极地生态系统带来严峻挑战,为保护极地生态系统,极地研究所在南极世宗基地周边和南极张保皋基地附近的恩克斯堡岛设立南极特别保护区,每年都进行罗斯海海洋保护区和南极科考基地周边的陆地与海洋生态系统变化调查。极地生物为适应孤立的极端环境,在长久的进化中逐步形成独有的遗传特征和生理特征,因此极地生物具有独特的环境适应机制和代谢过程特点。极地生物有可能提供具有低温特异性药理功效或常温下活化的生物医学材料,因此,极地研究所还对极端环境下极地生物生存机制进行研究,并推进生物新材料及药品研发工作。此外,还对极地生物中分离出的代谢物进行功能分析,寻找有用的代谢物及其功效,了解新蛋白质结构,开发高附加值生物材料。

极地低层/高层-近宇宙物理特性及大气成分变化研究小组正在依托南北极科研基地,对气象/气候要素、温室气体、气溶胶、平流层臭氧等进行精准观测,并结合卫星数据及模型结果,进行大气物理过程及气候变化趋势分析。极地高层大气通过地球磁场与宇宙直接相连,因此,太阳和宇宙环境的变化在形成极光的同时,还会带来极地高层大气波动,从而引发各种宇宙气象现象,并且与低层大气产生各种化学、动力学相互作用。研究小组在极地开展多项地面观测活动,对极光与磁气圈及极地高层大气/低层大气波动的相关性进行分析,为未来宇宙开发而进行前瞻性的宇宙气象预测研究。

由于极地自然环境不易接近,极地研究所遥感冰圈信息中心开发了人造卫星、有人机与无人机相结合的遥感技术,对冰圈变化进行监测,并通过海量数据处理,加深对极地气候变化的深刻理解。

图7 极地冰圈变化监测

除科研之外,极地技术开发及探测技术研发也在有序推进中。作为跨部门项目的一个重要组成部分,开发出气象、地震、冰川运动、天文、生态监测为一体的极地智能观测所,建立可采集观测所数据并运行机器人的管控点,并进行实证研究。各个观测所和管控点将利用新再生能源,实现能源独立供应,由机器人进行维护,并配有远程通信与IoET(Internet of Extreme Things)接口。此外,为了在南极内陆寻找深层冰川,在飞机上安装可穿透4000米厚度的冰川雷达进行探测。研制成功可以在极地环境或破冰船上自动起降、执行探测任务的垂直起降无人机、可以探测冰隙的无人陆地机器人等,用于极地研究。

3. 未来计划

极地研究所依托南极的两个科考基地、北极基地和破冰船,取得多项研究成果。然而,由于南极的基地位于沿海地区,因此建设南极内陆基地的必要性进一步提升。利用内陆基地,可以采集到世宗基地和张保皋基地难以采集的深层冰川数据,对过去数十万年气候变化记录进行复原,可以接近2000-3000米深处的冰下湖,进行冰下湖水探测,获得冰下湖微生物信息,提高基础科学研究水平。此外,可以进行深度的宇宙观测,因最低气温可以达到零下80度以下,这里也是在极寒之地研究月球探测等宇宙探测技术的沃土。

建设内陆基地,首先要打通进入内陆的通道。这是因为利用飞机进行补给,气象预测不确定性较大,费用也高。极地研究所从2017年开始为打通内陆通道而推进"K-路线(Korean Route)"项目。截至2023年底,累计打通2215公里冰原通道。至此,韩国成为全球第六个成功打通南极内陆通道的国家,能够从研究、物资供应等方面为今后南极内陆基地建设及科考保驾护航。目前正在推进南极内陆基地选址工作,而打通南极内陆通道,将是极地研究的重要里程碑。

“ARAON号”于2009年建成,至今已有15年。“ARAON号”填补了韩国破冰船空白,每年7月至9月,用于北冰洋探测,10月至次年4月用于南极探测,作为极地科考的重要基础设施而发挥作用。在北冰洋气候变化加剧的背景下,“ARAON号”的北冰洋探测时间安排过于紧张。而且,“ARAON号”具有冰层厚度1米、时速5米前进的破冰能力,因此很难进入海冰较厚的北纬80度以上高纬度的北冰洋地区。仅凭“ARAON号”很难完成南极和北极的科考任务,也无法应对北极气候变化加剧带来的挑战,建造第二艘破冰船的必要性显而易见。令人欣慰的是,2021年,第二艘破冰船建设项目通过韩国政府预可行性研究批复,新一代破冰船建造工作正在稳步推进。第二艘破冰船投入使用后,北冰洋观测将变得更加容易,这有助于把握北极变暖对全球的影响,提高预测准确性。对气候变化最前沿的极地环境变化进行观测,探明其对全球的影响,为人类在气候危机时代拥抱光明未来做好准备。在观测数据的基础上,还可以开发大气、海洋、海冰综合模型,以此预测北极引发的朝鲜半岛气象灾害,进而借助国际网络,对未来融冰引发的南极海平面上升进行预测。

极地研究所的极地研究虽然起步晚于发达国家,但依托南北极科考基地和破冰科考船,每年发表200多篇论文,并持续取得卓越的研究成果,逐步成为极地研究的引领者而非追随者。2013年,韩国成为北极理事会观察员国,2021年,产生亚洲首位南极研究科学委员会主席,在国际社会确立了稳固的地位。第二艘破冰船和内陆基地建成后,韩国将成为亚洲首个开展北极点联合研究探测的国家,并在应对人类面临的最大难题--气候变化方面发挥重要作用。此外,弥足珍贵的极地观测数据将用于更准确地预测极地的快速变化对极地地区乃至我们的日常生活会产生哪些影响,从而为降低经济损失做出积极贡献。而且,我们将顺应第四次产业革命时代浪潮,以多年积累的极地数据为基础,运用大数据和人工智能技术,创造高附加值。通过开发极地探测技术,对不易接近的极地进行观测,并通过模拟极端环境,为未来宇宙开发起到桥头堡作用。