近日,《Acta Oceanologica Sinica》在线刊发了自然资源部第一海洋研究所海洋生物多样性团队的研究成果“Two drifting paths of Sargassum bloom in the Yellow and East China Sea during 2019-2020”(袁超,肖洁,张学雷,傅明珠,王宗灵)。该研究聚焦于近年来在黄海和东海大规模出现的马尾藻藻华,揭示了黄东海马尾藻藻华的全年生消过程,研究结果对于认识这一灾害的源头和制定防控应对措施具有重要意义。

铜藻(Sargassum horneri)是西北太平洋暖温带海域一种常见大型褐藻,广泛分布于基岩海岸的潮下带。铜藻成株高大且连片分布,是海底森林的重要建群种。具有气囊的铜藻脱离附着基后转为漂浮状态,可在海面漂浮数月并保持旺盛的生长。漂浮铜藻大规模聚集并登陆,会对近岸的养殖业、生态环境和滨海旅游造成重大损失,因其外观可呈铜褐色,也被称为金潮。

继浒苔绿潮之后,铜藻金潮正演变为黄、东海海域另一个跨区域、常态化的有害大型藻华。在我国北方,大连、荣成和长岛等海域自然生有铜藻。自2016年以来,铜藻金潮每年冬季都会侵袭苏北浅滩紫菜养殖筏架区,造成重大经济损失。漂浮铜藻登陆的报道还见于我国台湾海域、韩国西南海岸和日本九州海域等,引发了高度关注。然而,目前尚未明确铜藻金潮的发生发展过程。

研究团队基于2019年9月至2020年8月的高分辨率卫星资料,系统观测了黄、东海金潮的全年发生发展过程,并结合环境数据分析了影响其发生发展过程的重要环境因子。结果显示:黄海和东海北部的漂浮铜藻只在2019年10月至2020年6月期间能够被探测到,呈现始于30°N附近的两条漂移路径(图1)。在西侧的路径中,漂浮铜藻首先于2019年10月下旬在山东半岛东侧发现,而后沿中国近岸向南漂移,在2020年1月到达苏北浅滩(图2),并在1月底消失。在东侧的路径中,漂浮铜藻首先于2020年1月发现于123°E以东,起始分布面积即达23000km2。随后,漂浮铜藻向南移动并影响黄海中部和东海北部,4月份以后随季风向北移动,最终于6月下旬消失。对近五年来的卫星遥感解译数据研究发现,本海区的跨年铜藻藻华均呈现东、西两条漂移路径,但出现时间和强度存在年际变化。

图1. 2019-2020年黄、东海漂浮铜藻的分布(a-c)和漂移路径(d)

图2. 苏北浅滩紫菜养殖区的筏架被漂浮的铜藻缠绕覆盖(2020年1月14日)

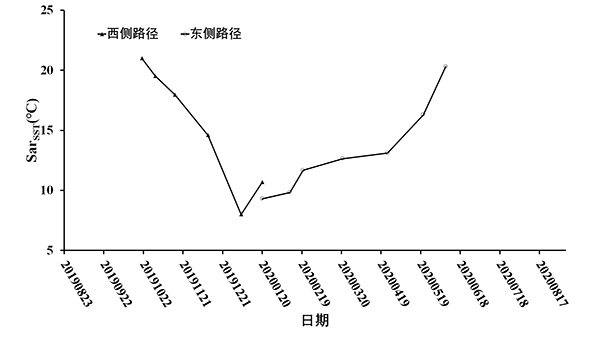

在黄、东海区,漂浮铜藻分布的海区平均表层温度为8-20℃(图3),与铜藻的适宜生长温度相符。进入5-6月份,海表温度升至16-20℃,漂浮铜藻受此影响可能进入繁殖盛期(孙建璋 等,2008),其后月份海表温度继续升高也会使铜藻腐烂(Choi et al. 2008),这都会导致藻体下沉脱离真光层最终消亡。因此,漂浮铜藻在黄海区不能完成生活史,夏季不会形成漂浮藻华;铜藻金潮的源头很可能来自适宜夏季新生铜藻或余留成体铜藻附着的近岸海区,底栖性的铜藻在此因某种因素批量脱离基底进入漂浮生长而来。黄海和东海北部的铜藻金潮防控的一个关键是明确其源头并防控铜藻在源头自基底的大量脱落和漂浮生长;全球变暖影响下的海表温度上升和流场的变化则可能影响铜藻金潮的发展规模和趋势。

图3. 漂浮铜藻分布的海区表层温度(SarSST)变化

下一步,研究团队将继续对铜藻藻华的来源、由定生向漂浮生长的关键过程及入海通量进行研究;对铜藻藻华进行实时遥感监测和生物量评估;分析铜藻藻华发生发展过程和年际变化的影响因素,为铜藻金潮的预警和防控提供科学依据。